中学2年生や3年生になると高校受験を考え始める方が多いのではないでしょうか?

公立の中学校に通っている子どもの多くは初めての受験となるため、高校受験の勉強はどのようにしたら良いのか、いつから受験勉強を始めたら良いのかなど、受験勉強に関する疑問が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、高校受験の勉強を始めるおすすめの時期を始め、効率の良い勉強方法とやってはいけないNGな勉強方法をご紹介していきます。

受験勉強についていまいちよくわからないという中学生やその保護者様はぜひ参考にしてください!

高校受験の勉強方法|まずは何から始める?

高校受験の準備・対策をしなくてはいけないとわかってはいるものの、いざ始めるとなると何から始めたらいいのかわからないお子さんが多いです。

ここからは、5つのポイントに絞って紹介していきます。

①志望校を決める

高校受験の対策を始めるにあたって1番最初に取り掛かるべきことは、志望校を決めることです。

志望校は必ずオープンキャンパスに行って決めてください。

オープンキャンパスに行き、実際にその学校に通っている生徒や学校の雰囲気・教授等を目で見て感じて確かめることによって、思っていた感じと違ったやネットで調べていた以上に良かったなど新しい発見があるかもしれません。

なんとなくで決めると後々必ず後悔することになるので、必ず何をやりたいのか、将来何をしたいのかなども含めて自分のやりたいことは何かをしっかりと見極めたうえで決めるようにしましょう。

志望校を決める理由としては、勉強方針を決めることにもつながりますが、志望校が私立・都立・公立によって提出書類や入試形式などが異なるので、もし内申点を重視する学校であれば定期テストでも良い点数を取る必要があります。

入試方式を一般入試にするのか、推薦入試をするのかによっても対策方法が変わってくるので志望校は可能な限り早い段階で決めておくと良いです。

②志望校の受験方式・受験科目を知る

志望校を決めたら、実際にどの科目で入学試験を受ける必要があるのか確認しましょう。

文系選択の生徒が入試で数学を受験するとなると、それなりの対策が必要になり、受験科目によっては特別な対策なども必要になってきます。

③現状の自分について知る

志望校と受験方式・受験科目が決まったら、志望校と現状の自分の差を把握しましょう。

差を把握することができたら、対策方法や開始時期などを逆算することができます。

志望校と現状の自分の差が大きければ大きいほどそれなりの対策が必要になり、差があまりないようなら志望校のレベルをもう少しあげることが可能です。

④いつまでに何をしないといけないのかを明確にする

現状の自分の学力と志望校のレベルを見据えたうえで、いつまでに何をしないといけないのかを考えてみましょう。

具体的な計画を立てることで、ただ闇雲になって勉強するという効率の悪い勉強方法を避けることができるので、計画性はしっかりと持って勉強に取り掛かることが大切です。

⑤勉強に取り掛かる

いつまでに何をしないといけないのかを決め、スケジュールを明確に立てたらあとは勉強するのみです。

記事の後半では高校受験におすすめな効率の良い勉強方法を紹介しているので、やってはいけない勉強法と合わせて参考にしてください。

高校受験の勉強を解するべき時期

高校受験の受験勉強を開始するべき時期ですが、受験勉強に関しては早いに越したことはありません。

志望校と現状の差が大きいほどそれなりの対策が必要であると述べましたが、受験対策を始める時期が早ければ早いほど多くの時間を受験対策に費やすことができ、効率よく勉強することで志望校のレベルを上げることも可能です。

とはいえ、中学1年生から受験を視野に入れている学生はあまりいないのではないでしょうか?

もちろん中学1年生や2年生初期から受験を意識して対策を始めている子も中にはいますが、中学3年生の4月~夏休み前頃に多くの学生が受験を意識し始めます。

理想は中学2年生の秋頃までに受験勉強を始めることですが、部活で忙しい人は引退後、中学3年生の夏以降に本気を出し始めるケースが多いでしょう。

中学2年生

中学1年生の時から志望校が決まっていると、内申点対策などもできるので指定校推薦がある場合は指定校推薦を狙うことも可能なので、かなり有利ではありますが、中学2年生の内には志望校調べを始めておきましょう。

中学2年生から本格的な受験勉強を始めなくてはいけないという訳ではありませんが、志望校だけは中学2年生のうちに決めておくことが大切です。

中学2年生の内にある程度の志望校を絞り、オープンキャンパスなどを巡ってをある程度志望校を決めておきましょう。

ここで志望校を固め、入試方式や受験科目などもしっかりと把握できていると有利です。

中学3年生4月~夏休み前

中学3年生の4月から夏休み前までは、毎日勉強する習慣を確実につけましょう。

毎日コツコツと勉強をすることが大切です。

いざ本格的な受験勉強が始まると1日6時間以上もの時間を勉強に費やすことになるのですが、勉強する習慣のないお子さんにとって1日6時間も勉強をすると言うことはとても難しいものです。

少しずつでいいので、必ず、毎日勉強をすると言う習慣をつけておくことで受験勉強を始めた時に比較的スムーズに勉強を進めることができます。

また、通学時間や移動時間・休憩時間などのスキマ時間を活用した勉強法も取り入れることをおすすめします。

中学3年生の夏休み~秋頃

中学3年生の夏休みから秋頃にかけて部活を引退する人は多いのではないでしょうか?

今まで部活に専念していた学生も本気を出して勉強に取り掛かり始める時期なので、遅くても中学3年生の秋頃までには本格的な受験勉強を始めていきましょう。

秋になってもまだ志望校が決まっていなかったり、毎日勉強する習慣のない学生は周りの受験生にかなり遅れを取ってしまっているので、早急に対策を始める必要があるでしょう。

秋から受験対策を始めたからといって絶対に受験に間に合わないと言う訳ではありませんが、無駄のない的確な勉強計画を立て、計画がずれることなくみっちりと勉強を進めることが必須になってしまいます。

受験は、余裕を持って勉強を始めても不安や焦りを感じてしまうものなので、できるだけ余裕を持って勉強することがポイントです。

中学3年生の冬

中学3年生の冬は受験に向けてラストスパートの時期です。

志望校の過去問を中心に志望校の対策を徹底する時期なので、中学3年生の冬までには基礎学力はもちろんのこと、基礎学力を活用して応用問題まで解くことのできる実力を身につけておく必要があります。

反対に、中学3年生の冬になっても受験勉強を始められていないという学生は、学校の先生や塾に通っている場合は塾の先生に相談の上、志望校を変更するなどの対策が必要です。

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法

いざ受験勉強を始めるとなると、勉強計画を立てると思うのですが、「効率の良さ」を意識することが重要になっていきます。

闇雲に勉強をしていてもなかなか実力が身につかないので、せっかくの勉強時間を無駄にしないように効率よく勉強を進めましょう。

ここからは、高校受験におすすめな効率の良い勉強方法を5つ紹介します。

毎日必ずコツコツと勉強をすること

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法1つめは、毎日必ずコツコツと勉強をすることです。

週末に1日8時間も勉強するから良いというわけではありません。

毎日コツコツと勉強を続けることで毎日勉強をする習慣を身につけることができ、勉強した内容をしっかりと定着させることにもつながるので一石二鳥です。

基礎学力をしっかりと身につけること

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法2つめは、基礎学力をしっかりと身につけることです。

基礎学力がなければ志望校合格は無理と言っても過言ではないほど、基礎学力は非常に重要になってきます。

「基礎」というと簡単ですぐできるようになる、もしくはすでにできていると思っている学生が多いのですが、これは大間違い。基礎こそ完璧な学生はいないのです。

基礎ができていると思っている学生でも1回、復習をしてみてください。

できていると思っていたところができていなかったり、曖昧な箇所があったりと意外と抜けている箇所があるので、基礎の抜けがないようにしていきましょう。

基礎ができていれば入試問題の6~7割程の問題を解くことができるとも言われており、基礎ができないとその6~7割程の問題も逃してしまうことにつながるので、基礎学力は早い段階で完璧に身につけることが大切です。

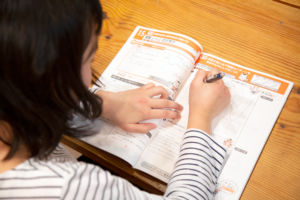

間違えた問題・わからない問題はしっかりと復習すること

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法3つめは、間違えた問題やわからない問題はしっかりと復習することです。

受験生でありがちなのですが、間違えた問題に赤ペンで回答を写して満足している子や、解説を読んでわかったつもりになっている子が多いのですが、これでは理解できたとは言えません。

正解を書き写し、解説を読んで理解できたと思ったら、もう一度解いてみましょう。

そこで解くことができなかったら再度、解説を読み返したり、どこが原因で間違えたのか 「ミスの原因」を突き止めて その原因になっている単元や章を復習し直すことが大切です。

間違えた問題やわからない問題は、必ず自分一人で解けるようになるまでくりかえしやり、さらには数日後にもう1回復習すると確実に身につけていくことができるので、間違えた問題やわからない問題は完璧になるまで復習しましょう。

アウトプットをしっかりすること

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法4つめは、アウトプットをしっかりすることです。

インプットだけでは完璧に身についたとは言えないので、アウトプットをしながら徐々に完璧に身につけていきましょう。

この時、誰かに説明できるようになるとかなり良いです。

過去問は最後まで取っておくこと

高校受験におすすめな効率の良い勉強方法5つめは、過去問は最後まで取っておくことです。

最初から志望校の過去問に挑戦するのではなく、基礎学力を身につけて、ある程度の実力がついてから過去問に挑戦しましょう。

過去問を解く時は昔の物から順番に解き、入試本番同様に時間も計ることがポイントです。

入試は制限時間が設けられているので「あと10分あれば全て解くことができたのに」ということも多くあります。

時間配分も受験対策のうちの1つになるので、確実に素早く解く力を身につけましょう。

おすすめできない不効率な勉強方法

ここまでは、効率の良い勉強方法を紹介してきましたが、おすすめできない不効率な勉強方法もあるのをご存知でしょうか?

ここからは、おすすめできない不効率な勉強方法を3つご紹介していきます。

以下で紹介している勉強方法に当てはまっている学生は勉強方法を見直しましょう。

ノートを綺麗に、可愛くとる必要はない

おすすめできない不効率な勉強方法1つめは、ノートを綺麗に可愛くとる・まとめることです。

ノートの見栄えも大事ですが、気にしすぎると正直、時間の無駄になります。

ノートは誰かにとって見やすいものではなく、自分が勉強をする上で理解できるものであれば問題はないので、ノートの作成に時間をかけずに、問題を解く時間に時間を割きましょう。

見ているだけの勉強は絶対にダメ。

おすすめできない不効率な勉強方法2つめは、見ているだけの勉強は絶対にダメということです。

受験勉強をする上で暗記しなくてはいけない部分はどうしても多くなってきます。

いかに効率よく多くのものを暗記することができるかも重要なポイントなので、暗記をするときにただ見て覚えるという方法は控えましょう。

見ているだけでは覚えることができないので、書いて・声に出して暗記することが大切です。

様々な問題集に手を出す

おすすめできない不効率な勉強方法3つめは、様々な問題集に手を出すことです。

問題集にはそれぞれの問題集の方針や癖があるので、その問題集1冊を完璧にして初めて身についたと言えるでしょう。

様々な問題集に手を出したら何1つも完璧にならないまま、中途半端なままで終わってしまうので、参考書は1冊1冊を完璧にすることを意識するようにしましょう。

まとめ

今回は高校受験の勉強はいつから始めるべきなのか、どのように勉強をするべきなのか、そして効率の良い勉強方法と効率の悪い勉強方法をご紹介しました。

受験勉強を始める時期は早いに越したことはありませんが、中学3年生の夏前までに始めることができているといいでしょう。

また、志望校は中学2年生のうちにある程度決めておくことが大切です。

そして、志望校は必ず直接学校に足を運んで決めてください。

さらに、受験勉強をする上では基礎学力を身につけることと、毎日コツコツと勉強をすることが欠かせないので、勉強習慣のない子どもは勉強習慣を身につけることから始めましょう。