発達障害児の中には場面緘黙を併発している子どももいます。

場面緘黙とは、特定の場所で会話ができないことで、学校で会話ができないケースが多いです。

その反面、家ではびっくりするくらい会話をするので、家族も家と学校とのギャップに驚き困惑することがあります。

場面緘黙はストレスやトラウマなど精神的なものがきっかけでなることが多く、友人関係でのトラブルやいじめが原因です。

家庭内の問題や別の理由で家庭での場面緘黙になることもあります。

もちろん、会話ができないだけで意思はあるのでコミュニケーションを上手く取れれば、声での会話でなくとも意思疎通をすることができます。

今回は、場面緘黙の子どもとコミュケーションをとるために、家庭でもできることや学校と連携してできることについてお話していきます。

ストレスを発散させる

家庭外の場面で緘黙になってしまう場合、言いたいことも言えないのでイライラしていることが多いです。

その反動で家庭でものすごく話すということもあります。

学校などで話せないイライラを家庭で発散させましょう。

- 「今日は学校で何があった?」

- 「何の勉強をした?」

- 「今日は体育があったと思うけど最近は何をやっているの?」

など、とにかく会話を振って話す機会を与えましょう。

学校のことだと話したくないということであれば、趣味のことなどを話すといいでしょう。

学校で趣味のことを話したくても話せないなど、フラストレーションが溜まっていることもあるので、

- 「今度あんたの好きなアイドルグループのDVD出るよね」

- 「今日の音楽番組に出るでしょ」

- 「今度好きなブランドの服買いに行こうか」

など、趣味の話を振ってあげるのもいいです。

自己主張ができるように発言の機会を与える

前述の内容に近いですが、場面緘黙の子どもは自己主張ができません。

いじめや対人関係がきっかけで「自分がなにか言うと笑われる」「発言すると目立ってしまうから嫌だ」などで話せない、ということがあります。

少しずつ自己主張ができるようにしていく練習をしてみましょう。

まずは家庭での会話で、閉ざされた質問から開かれた質問に少しずつシフトチェンジしていきます。

閉ざされた質問とは

など、「はい」か「いいえ」で回答できる会話のことを言います。最初は閉ざされた質問からスタートすると良いでしょう。

次第に開かれた質問にしていきます。

開かれた質問とは

など、「はい」か「いいえ」で答えられない会話を開かれた質問と言います。

開かれた質問は自己主張の部分も出てくるので、自分の意見を言う練習になります。

家庭でそういった会話ができるようになったら、外出のときに会話をするようにしてみましょう。

学校のみで場面緘黙であれば、先生に「最初は閉ざされた質問をしてください、それはできるようになりました」などと報告し、周りに人がいないときに「開かれた質問を少しずつしてあげて欲しい」とお願いしてみましょう。

学校での場面緘黙は「誰かに話していることを見られるのが怖い」「誰かに聞かれているのが怖い」という心理状況になっていることが多いです。

そのため、教室に1人のときに先生と会話ができるように、タイミングを作ってもらいます。

毎日は難しいので、できるときにやってもらって、学校で話すという練習をしてもらいます。

声での会話以外のコミュニケーションを持つ

今までは声でのコミュニケーションについて話してきました。

声を出せないということは相当なストレスです。

しかし、それを無理やり出そうとするのもまたストレスになります。

前述の内容は急いでやることではありません。

時間を賭けてゆっくり行うことが大事です。

場面緘黙になった人で克服できたという人は、小学生で発症して中学校を卒業するタイミングで克服できたなど何年もかかっています。

そのため、子どもが場面緘黙でもゆっくり会話できるようにしていきます。

その間のコミュニケーションはどうしたらいいのか?となるのですが、筆談や絵カードで会話をしていきます。

開かれた質問では筆談で会話するようにします。

自己主張が苦手ですから回答するのに時間がかかることもあります。

「ゆっくりでいいよ」などとフォローする声掛けをしましょう。

閉ざされた質問で答えられる内容であれば絵カードなどで提示してもらってコミュニケーションをとることができます。

体調など決まったことを聞く場合は、「お腹が痛い」「頭が痛い」「気持ち悪い」「元気」などのいくつかの選択肢を出して、ホワイトボードなどに貼り付けて意思表示してもらうこともできます。

学校でも同じような対応をしてもらえるか打診して、家庭と学校のコミュニケーションのやり方が違うことでさらなるストレスにならないように気をつけましょう。

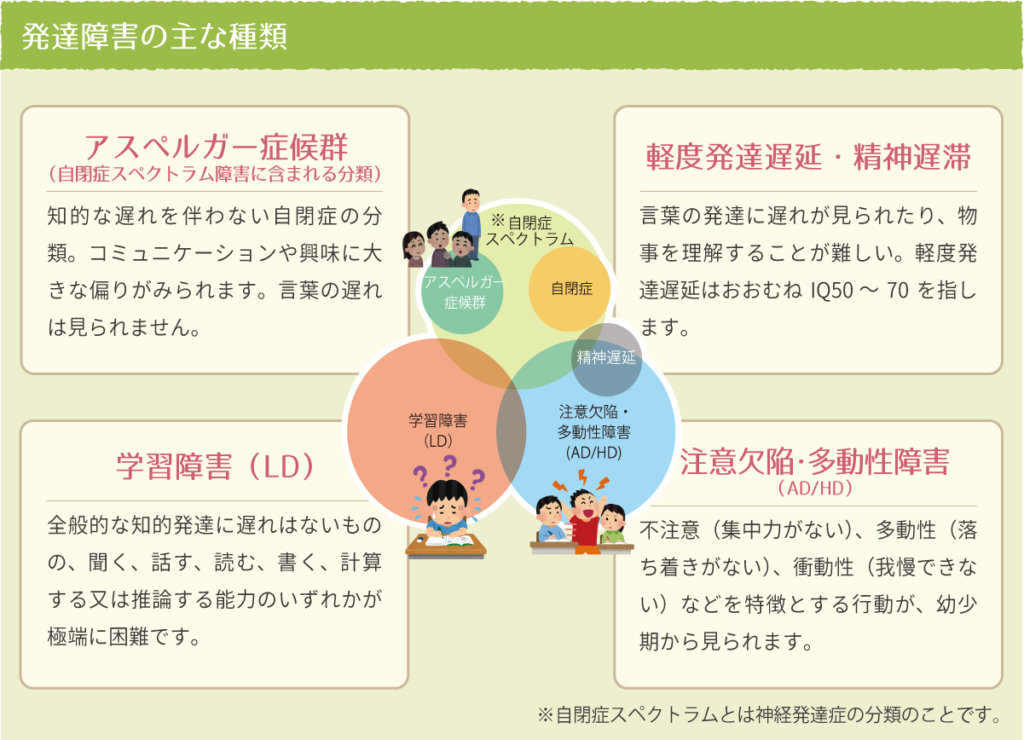

あすなろで指導にあたっている発達障害の主な種類

発達障害とは、主に脳の中枢神経の機能不全により起こるとされている障害で、大きく4つに分類されます。また、以下の図のように、2つ以上の特性を併せ持っている場合もあります。

家庭教師のあすなろでは、発達障害のあるお子さんの特性に応じて、適切な指導を行なえるようサポートしています。

発達障害のお子さんの教え方についてよくあるご質問

発達障害のお子さんの教え方でよくお問い合わせいただくご質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。 その他、疑問や質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。